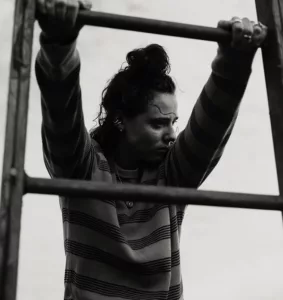

Terrenoire : « il y avait une nécessité politique de se questionner sur le sens de notre métier »

Comment faire quand on est musicien pour recréer du lien dans les territoires traversés lors d’une tournée ? Que faire pour imaginer ensemble des horizons heureux dans un monde sans cesse mouvant et instable ? Comment repenser le rôle de l’artiste dans notre société ? Toutes ces réflexions et bien d’autres ont émergé chez Terrenoire, duo formé par Raphaël et Théo Herrerias. Bien décidé à repenser leur manière de tourner, les deux frères s’implantent pendant plusieurs jours dans une ville avant un concert pour favoriser les collaborations, les échanges et les rencontres avec différents publics. Cette tournée, qui s’inscrit dans le cadre de la sortie de leur deuxième album ‘protégé.e’ paru en janvier dernier, faisait escale samedi à l’Echonova, la salle de musiques actuelles de Vannes. L’occasion était donc toute trouvée pour échanger avec Théo et Raphaël sur la construction de cet album, les thèmes abordés et les événements, intimes et politiques, qui sont venus troubler et préciser la direction prise par les natifs de Saint-Etienne. Echange passionnant sur la manière de créer de l’art mais aussi sur la fonction socio-politique de l’artiste, le lien qu’ils entretiennent avec leur territoire et les ponts qu’ils cherchent à reconstruire avec les gens qui les entourent.

The Morning Music : ‘Les forces contraires’ est sorti il y a 5 ans dans un climat un peu particulier car nous étions entre les deux confinements. Dans quel état d’esprit étiez-vous lors de la sortie de ‘protégé.e’ votre deuxième album ?

Raphäel : Disons que cela ressemblait plus à une sortie normale, avec l’expérience acquise d’un premier album. Il nous a fallu retrouver un peu d’énergie avant de nous lancer dans la création de ce disque mais rapidement on a senti qu’il y avait un peu plus de décontraction et de plaisir, plus de collectif aussi. Même si c’était bien tout le temps, on a vraiment aimé toute la fin du processus de création et d’enregistrement. C’était super, on a fini les voix assez vite, certains titres ont réellement vu le jour sur la ligne d’arrivée. C’était joyeux car on sentait qu’on allait aimer ce disque. On a trouvé un super allié en la personne de Clément Carridge au mixage qui a su sublimer les voix. Tout comme les textes, celles-ci sont très importantes dans ce disque. Tu sais, on réécoute rarement les disques qu’on crée mais cela m’est arrivé récemment de le faire un peu par hasard et je suis vraiment heureux de la manière dont l’album sonne par rapport au premier.

TMM : C’est vrai qu’il y a eu un très gros travail de fait sur les voix et notamment sur la tienne Théo où sur certains titres on ne la reconnait presque pas.

Théo : Oui, il y a un effet sur mes deux titres. Il s’agit en fait d’une fonctionnalité de Logic Pro qui est assez facile à utiliser. On appuie sur un bouton pour que cela enregistre en ralenti. Mais pour revenir sur le son dans sa globalité, c’est-à-dire vraiment sur le mixage du disque et la manière dont la musique a été arrangée, on est vraiment fiers du résultat. Quand j’écoute le premier album, j’avoue que ça fait un peu pixel.

TMM : Vous y voyez tous les petits défauts…

Théo : Oui c’est ça il y a plus de défauts mais bon, il faut bien commencer quelque part. Je l’aime bien tout de même, c’était super de le faire ce premier disque, et il y a de très bons morceaux dessus. C’est bien de sentir qu’on a progressé avec ce second album tout en sachant que les gens prennent encore du plaisir à écouter le premier.

TMM : On retrouve dans ce disque cette plume à la fois incandescente, touchante et émouvante qui vous caractérise. Plus que jamais, on ressent dans vos chansons l’urgence de décrire les maux de cette société dans laquelle nous vivons.

Raphaël : Quand on commence à écrire et à faire de la musique, il y a une comme une envie de sortir du monde, de faire vivre un imaginaire. Ne pas être dans le réalisme, la banalité, le quotidien qui n’est pas toujours facile à traiter et dans lequel on n’a pas forcément envie d’habiter. Il y avait cette volonté de conserver une part de mystère dans le premier EP. Puis au fur et à mesure des albums, et notamment là avec ‘protégé.e’, on s’est senti libre de dire des choses plus concrètes. C’est la rencontre avec le public et notre métier qui nous a modifié. On en est arrivé à se dire que faire de la musique, ce n’est pas seulement fabriquer du mystère. Dans l’esthétique aussi, la forme s’est rapproché du fond. Aujourd’hui on est plus expérimenté et plus au fait de ce que faire de la musique veut profondément dire. On a conscience de ce qui se passe dans une salle de spectacle, de ce qu’est une chanson, comment elle résonne. Quand on a la chance de vivre de ce métier, de passer du temps en studio et sur la route, on est modifié par l’esthétique qu’on essaie de produire. En écrivant cet album, il y avait chez nous une vraie préoccupation du monde. Et notamment en organisant notre festival, on a pu voir la dimension sociale de la musique. Cela nous paraissait important d’aller au delà d’une simple esthétique et d’aborder des sujets immédiatement plus politiques et sociaux.

TMM : Certains ont du mal à se dire ou à accepter cette étiquette d’artiste engagé, malgré le fait qu’ils traitent de thèmes politiques

Raphaël : Parce qu’être engagé, ça veut dire de gauche en fait.

TMM : Oui, voilà…

Raphaël : Tous les artistes sont engagés, même dans leur neutralité. C’est aussi un engagement de ne rien dire, d’accepter les choses telles qu’elles sont. C’est un reproche qu’on fait d’ailleurs beaucoup aux artistes qui osent prendre la parole pour exprimer des refus, des colères, de l’indignation. On va souvent leur dire, comme ça a été le cas pour nous, « faites de la musique, ne parlez pas de politique ». C’est très étonnant ce que ça raconte de l’époque, même si je pense que ça a toujours eu lieu, de considérer que les artistes sont juste là pour divertir. C’est un glissement très dangereux, qui n’est pas neutre, car ce que ça sous-entend c’est qu’il faudrait qu’on arrête de dire des choses de gauchiste, de parler de Gaza ou des services publics.

TMM : Ce qui est contradictoire car si on remonte dans le temps, il y a toujours eu un fond de contestation, du revival-folk des années 60 avec Bob Dylan au rock des années 90 avec Rage Against The Machine en passant par le rap également. On retrouve dans les textes cet engagement de la part de certains artistes pour dénoncer les injustices sociales et humanitaires.

Raphaël : Oui bien sûr, c’est une manière de se positionner. Enfin quand même, quand on se considère de gauche, c’est qu’on est sensible aux plus fragiles, à ceux qui sont en danger. Ne pas l’exprimer, ne pas être touché, c’est quand même particulier. A priori, une des fonctions de l’art, c’est quand même de dénoncer ou de noter ces choses-là, sinon ça reste un vernis esthétique. Surtout qu’en tant qu’artiste, on est directement impacté ! On en parle peu mais les services publics et les collectivités le disent, on avance vers un no man’s land. Malheureusement tant que les faits ne seront pas tangibles, on n’agira pas collectivement mais ça va être cataclysme pour la culture. Tourner localement, avoir certains textes politiques et parler d’anti-fascisme sur scène, c’est notre manière d’agir à notre tout petit niveau. Sans être des militants de tous les instants, on est animé par une certaine forme d’humanisme et un esprit de solidarité qui sont pour nous inhérents à la pratique musicale.

TMM : Il est vrai qu’il est difficile de rester insensible face à tous les bouleversements auxquels on assiste dans le monde. En France, c’est l’extrême droite qui ne cesse de monter. Cela vous a inspiré une chanson, le fou dans la voiture. L’autre thème qui revient dans ce disque, c’est celui du corps, tantôt vieillissant, tiraillé, libéré, … mais toujours aimé. Pourquoi avoir mis le corps au cœur de ‘protégé.e’ ?

Raphaël : Ce n’est pas tellement conscient je pense, c’est juste une question d’échelle. Dans cet album il y a l’échelle du monde, géographique, géopolitique et sociétal. Et il y a l’échelle relationnelle, celle du rapport à l’autre. On va et vient entre ces deux facettes simplement parce que nos existences fluctuent dans ce tourbillon du monde. Nos amours, nos amitiés, et nos fraternités interagissent dans cette réalité sociale et politique. Au moment où on finissait le disque, il y a eu la dissolution de l’assemblée. C’était à la fois étrange et symbolique quand on rentrait et ressortait de studio…

Théo : C’était comme si le monde changeait toutes les minutes quoi.

Raphaël : Et puis il y avait les Jeux Olympiques en même temps aussi. Ça faisait beaucoup d’évènements contraires qui expliquent aussi l’état d’esprit dans lequel on était quand on a fait cet album.

TMM : Dans vivre sobrement, vous chantez « Terrenoire n’est pas révolutionnaire, c’est des chansons populaires qui rendent fier le quartier ». Terrenoire c’est à la fois votre nom de scène et ce quartier de Saint-Etienne dans lequel vous avez grandi, où vous avez également monté votre festival en 2023. Il y avait cette envie avec ce disque de revenir à l’essentiel, aux sources, de ne pas oublier d’où vous venez en quelque sorte ?

Théo : Oui, c’est le chemin de Terrenoire. Disons que le nom nous oblige comme dirait Emmanuel Macron. Non mais l’idée de Terrenoire, c’est surtout de partager entre frères un inconscient commun, celui de l’enfance, et des moments qui prennent la forme d’un récit, de l’épopée de ceux qui partent à la grande ville et qui en reviennent grandis avec cette envie de partager. L’idée du festival c’est ça, c’est comment on partage nos enseignements sur un territoire local. Cette phrase elle raconte tout ça. Parce que ça fait trop plaisir de voir que les petits jeunes du coin organisent des choses avec les associations du quartier quand ils redescendent donc c’était important pour nous de le dire.

TMM : C’est comment la vie de quartier à Terrenoire ?

Théo : A une époque il y avait une amicale laïque quasi centenaire.

Raphael : Qui existe toujours.

Théo : Oui c’est vrai, et elle est connue dans Terrenoire qui est un quartier prolétaire de Saint-Etienne, une ancienne ville de mineurs avec énormément de personnes qui viennent du même milieu social. En plus de l’amicale laïque, il y a beaucoup d’associations, une médiathèque, un stade de foot avec deux clubs mais c’est un peu moins prégnant qu’avant. Quand on était jeunes, l’association Vivre à la Perrotière et l’amicale laïque organisaient une grande fête dans le château de la Perrotière, un équipement municipal avec un grand parc où on a fait notre festival. Je me souviens, il y avait un château gonflable, des jeux comme la pêche aux canards, des trucs comme ça. Mais au bout d’un moment, ça a un petit peu périclité. Et même si l’amicale laïque continue d’exister, il y a un petit peu moins ce brassage intergénérationnel qui faisait vivre le quartier. L’idée de ce festival c’était justement de recréer un petit peu de liens, que les associations qui existent puissent faire des choses ensemble et que les gens qui vivent à Terrenoire se connaissent.

TMM : Saint-Etienne c’est aussi une ville de football, et tous les fans de ce sport à l’écoute de la chanson god save zinedine n’auront pas manqué le petit clin d’œil à notre possible futur sélectionneur…

Théo : Que tes prières soient entendues

Raphaël : Ce sera lui j’en suis sûr.

TMM : Votre père a grandit pas très loin de Geoffroy Guichard si je ne me trompe pas.

Raphaël : Absolument, il vient d’un quartier qui s’appelait à l’époque Le Marais, là où les immigrés arrivaient, et il vivait aux abords du stade. C’est vrai qu’il nous faisait le récit de ce temps où il entendait le Geoffroy Guichard gronder, il avait les résultats en temps réel.

TMM : Il vous a transmis sa passion du foot ?

Raphaël : Oui, je ne suis pas les résultats intensément aujourd’hui mais quand t’es gamin à Saint-Étienne, le club est quand même vraiment au coeur de la ville comme c’est le cas avec l’OM à Marseille. Ce n’est pas faint quoi, c’est très profond. Et puis j’avais mon meilleur pote d’enfance dont l’oncle était l’entraîneur des gardiens de l’ASS donc il entraînait Jérémie Jannot, il avait entraîné Grégory Coupet à l’époque. J’allais souvent au stade voir les matchs, je pouvais même aller dans les vestiaires. Et puis on a joué au foot nous aussi, au SUC Terrenoire, le club du quartier.

TMM : On a évoqué votre ville, il y a aussi la très grande ville qui est Paris que vous décrivez dans l’album et il y a les villes et les territoires de France où vous posez vos valises entre deux concerts comme celui de ce soir à l’Echonova, où vous participez à des actions culturelles, à des conférences. Comment est venue cette idée de créer du lien dans ces territoires ?

Raphaël : Là aussi il y avait une nécessité politique de se questionner sur le sens de notre métier. Comment on fait pour sortir de la machine industrielle quand on est artiste avec un projet qui fonctionne à peu près pour pouvoir en vivre. Entre faire de la musique et faire des concerts, rencontrer des gens, la question était de savoir ce qui faisait sens dans notre métier, qu’est-ce qui devenait un petit peu trop répétitif et abrutissant. Théo parlait de standardisation. On a eu envie de faire une tournée différente et donc on l’a régionalisé, avec des déplacements qui sont un peu plus courts. Ça nous permet de rester plus longtemps pour faire des actions culturelles, organiser des temps de rencontre, des gestes de transmission. Là à Vannes, on a fait un atelier d’écriture à la médiathèque de Ménimur, c’était très émouvant. On a aussi organisé une rencontre au lycée Charles de Gaulle avec les premières de spécialité musique (qui sont venus chanter avec eux durant le concert, ndlr). On rencontre beaucoup de monde car on prend le temps de traverser la ville. On a même tourné une vidéo à la Pointe d’Arradon. Ça forme un paysage de souvenirs, de rencontres qui enrichit notre existence et notre geste artistique autour des moment de concert et de notre venue. Ce n’est plus juste, on vient faire notre concert. On essaie de rendre vivants tous les autres temps et ça change vraiment beaucoup de choses.

TMM : C’est souvent la dure réalité des musiciens qui vont souvent d’une salle à une autre sans voir véritablement la ville où ils se trouvent. Ça devient juste un lieu où ils se rendent pour travailler.

Raphaël : Moi j’avais un peu ce fantasme d’être comme les voyageurs. J’imaginais qu’en faisant des tournées, j’aurais plein d’histoires à raconter. Mais ce n’était absolument pas le cas. On a fait 120 dates lors de la tournée précédente et franchement je n’ai aucun souvenir, c’est quand-même bizarre. Je me souviens juste de quelques fêtes mais ce ne sont pas vraiment des moments de rencontre. Et puis c’est bien mais on ne peut pas faire la fête tous les soirs après les concerts.

Théo : Tu te détruis la santé. Là tu mènes la vie de rock star et à 50 ans t’es fini.

Raphaël : Justement, je pense que ça doit s’expliquer par cette espèce de non-sens où l’artiste est comme un colis UPS, toujours en transit. Il y a le moment du concert qui est agréable, on rencontre le public mais ce n’est pas un moment de partage où on se parle. Et le seul moment où tu peux mettre de l’intensité, où cela devient un peu vivifiant, c’est la nuit après le concert jusqu’au départ le lendemain.

Théo : C’est le moment où on redescend en plus, on n’est pas au même niveau que les gens.

Raphaël : Ça provoque ce décalage qui est intéressant. Il y’a cette tendance à la vitesse, au gigantisme, dans la musique mais comme dans n’importe quelle industrie. On a trop d’exemples mais prenons Lola Young qui tombe sur scène et qui arrête sa tournée. On a été témoin de son explosion à toute vitesse. Il y a Stromae également qui s’effondre une première fois et qui relance une autre tournée gigantesque avant de l’annuler une deuxième fois. Il va falloir quand même qu’on s’interroge et qu’on considère l’artiste comme un être humain et pas seulement comme un produit qui porte sur ses épaules tout un système industriel très puissant pour rapporter de l’argent. De la même manière qu’on a des limites planétaires, je trouve que ça pose la question de l’écologie à cet endroit-là. De repenser la santé en imposant des limites, sortir du gigantisme. Et donc notre tournée, elle s’inscrit là-dedans. On accepte de faire moins de dates, que le projet grandisse plus lentement, car on croit au bénéfice d’une certaine lenteur qui n’est pas un ramollissement, bien au contraire. On sème des graines. Récemment on a passé plusieurs jours à Metz et à Nancy où on a notamment partagé un temps avec l’orchestre de Lorraine et on va certainement revenir pour travailler avec eux. Ce n’est pas du tout un temps pauvre, ce n’est pas un temps de tourisme. On crée une histoire avec les gens.

TMM : Ces souvenirs, ces rencontres que vous construisez durant cette tournée, ce sont autant de moments et de thèmes qui vous inspirer ou vous inspirent déjà de nouvelles chansons ?

Raphaël : Certainement, tout à fait. On a aussi un bulletin de tournée, une sorte de journal de bord. On est en train de filmer un documentaire pour raconter cette histoire également. Pour peut-être donner envie à d’autres de faire ça. Je pense, au même titre que la révolution écologique va devoir advenir, malheureusement dans la douleur parce qu’on ne fait pas grand-chose, il va falloir préparer des formes agiles et créer des liens de solidarité, notamment dans des lieux comme l’Echonova. Car j’en suis persuadé, les salles de spectacle vont devenir des lieux de résistance, ou alors elle mourront, sans aucun doute.

TMM : Est-ce que demain vous vous imaginez tourner comme avant, sans tous ces échanges humains qui demeurent des vecteurs d’émotion et de sens ?

Raphaël : Moi personnellement j’adore cette manière de tourner. Hier, on a eu le contre-exemple, on a joué à Morlaix et on est resté juste pour une soirée. Ça me frustre beaucoup maintenant, le fait de ne pas rencontrer les gens.

Théo : S’il fallait juste faire ça, pour moi ce serait moins de concerts dans des salles et plus dans des médiathèques. Si on devait enchaîner un tout petit peu. Parce que là on pourrait avoir le temps de changer de format, de faire des spectacles et de rencontrer des publics.

Raphaël : Deux nuits franchement, c’est bien. On n’avait jamais vraiment fait de concert dans les médiathèques mais on aime le concept. Jouer un matin pour des enfants en plus d’un concert dans une grande salle comme celle-ci, ce serait déjà très différent.

TMM : Est-ce que ce n’est pas cela finalement, la finalité d’un artiste, que d’écrire des chansons tant qu’il y a de l’amour, des moments de partage et de rencontre, de raisons de « pleurer devant la beauté » comme vous le chantez si bien ?

Théo : C’est pour ça que c’est aride une tournée, quand tu passes la moitié de ton année sur des autoroutes seul avec ton petit équipage, qui sont certes des personnes importantes, mais sans avoir beaucoup d’autres moments de rencontres. C’est difficile de refaire de la musique après coup. Souvent, quand un artiste explose avec un premier album, il va souvent parler de ses soucis dans le deuxième et surtout de sa vie de tournée. Je pense au deuxième album de Roméo Elvis où il explique à quel point c’était difficile d’être devenu célèbre de manière si soudaine.

Raphaël : C’est très particulier quand même. On a tendance à le normaliser mais c’est très bizarre. N’importe quelle personne va souhaiter dans sa vie que l’année qui vient sera plus légère que la précédente. Que l’expérience et le savoir-faire de son métier va lui permettre de s’épanouir. C’est quand même beau l’épanouissement et cette tournée pour nous l’est extrêmement. C’est tout le contraire de devenir fou ou de finir épuisé mentalement.